目錄

前言

過去,投資礦業股的核心邏輯是比特幣價格的槓桿化表現。隨著愈來愈多比特幣礦業公司投入可轉債買幣、分拆算力、押注高效能計算(HPC),顯示出傳統的挖礦業務路線正在失去吸引力。

今天的礦工開始講的是另一個故事:電力資源的再配置、算力商品的重新定價,以及資本市場的再期待。從 Marathon 發行 20 億美元債券買幣,再到 Core Scientific 與 CoreWeave 簽下為期十二年的 HPC 合約,這些動作都是一種「出礦坑、進資料中心」的敘事重組。

本文將嘗試釐清:

- 哪些礦業公司正積極走向轉型?

- HPC 敘事的利潤模型與風險結構為何?

- 新估值方法能否取代傳統的「幣價 × 算力」公式?

- 如果未來礦工再也不靠比特幣賺錢,還能成為什麼?

除了關乎礦工如何賺錢,更關身為乎投資者的我們,該如何重估這些公司的敘事價值。

一、礦工敘事的瓦解與重組

當估值開始與比特幣脫鉤

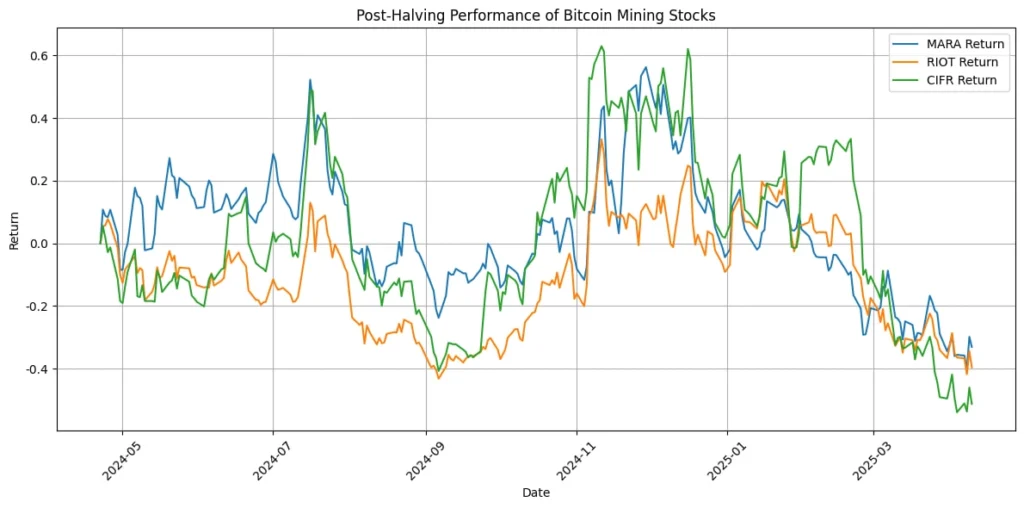

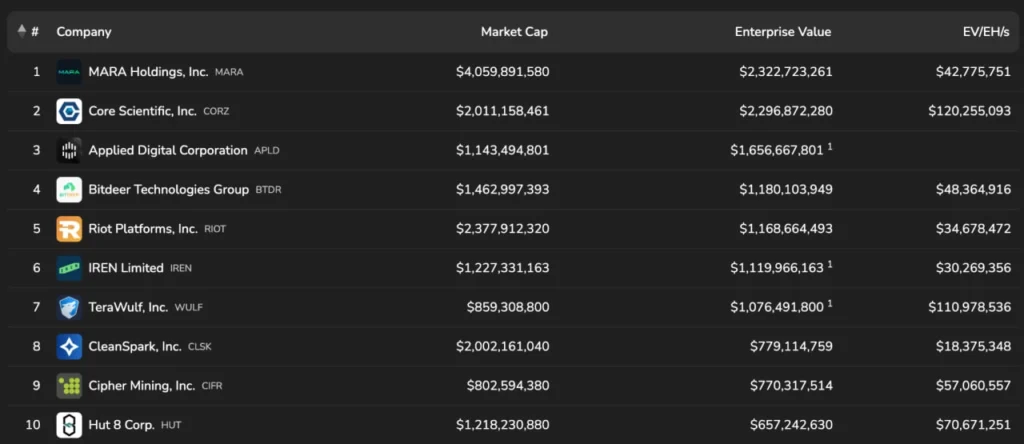

在早期,礦業公司的估值幾乎可以視為比特幣價格的倍數放大。但綜觀整個礦業的生態,這種邏輯正在一步步失效。2024 年比特幣減半之後,主流礦股如 MARA、RIOT、CIFR 的股價雖然經歷了幾次上沖與下跌,但與比特幣價格的創新高走勢出現明顯背離,也與過往各自的 ATH 價格相去甚遠。

筆者認為,造成這種脫鉤的正是敘事斷裂,主因有三:

- 資金透過現貨 ETF 直接配置比特幣,避開高槓桿、高風險的礦業股

- 機構投資人對「挖礦」這個商業模式的可持續性產生疑慮,尤其在 CAPEX 高、回收慢、估值無法穩定的情況下。

- 利潤被同業高度競爭壓縮,加上該行業的資產周轉效率不敵其他風險資產

這也讓市場試圖重新區分:哪些公司只是「持有比特幣的載體」,哪些則真正具有「運算資本與電力資源」的可重估價值。

這種區分,正是礦工敘事的轉折點。

二、從挖礦到算力出租

1.為什麼礦工適合做 HPC?

簡單來說,礦工擁有 AI 產業目前最稀缺的資源:電力與冷卻基礎設施。相比雲端大廠(如 AWS、Azure)動輒數年才能建成的資料中心,許多大型礦工早已擁有可立即部署的空間與電網接入能力。舉例來說:

- Hut 8 擁有約 12GW 的電力容量,並宣稱可直接供應 AI 訓練用途

- Bitdeer 則已在加拿大購地興建自有資料中心,為自家研發的 ASIC 提供運算基礎

這些資產,在過去只是挖礦基礎建設;但在 AI 熱潮下,這些電力設施的角色獲得了一個轉型成為「算力資產」的機會,更一舉變身為潛在重新估值的來源。

2.HPC 模型的財務吸引力

與挖礦相較,HPC 合約具備三個顯著優勢:

- 收入可預測性更高:長期合約(如 3–10 年)鎖定現金流

- 毛利率更高:70–80%,遠高於礦業平均 40–50%

- 資本成本更低:傳統銀行可為 HPC 合約提供融資,這在挖礦領域幾乎不可見。

這代表礦業股如果能成功進軍 HPC,除了可以重寫自家公司的財報結構,還可能重置估值乘數。市場不再只能給予它們「挖礦股折價」,而可視其為一種混合型基礎建設股或「算力 REIT」。

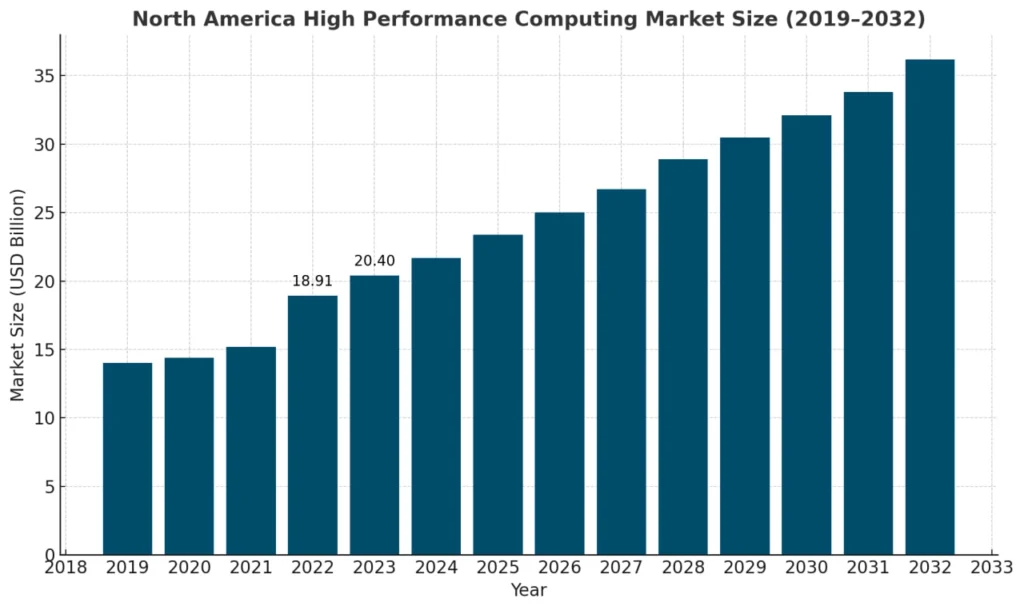

3.HPC 市場的成長潛力

根據 Fortune Business Insights 的報告,全球高性能計算(HPC)市場預計將從 2024 年的 543.9 億美元增長至 2032 年的 1,099.9 億美元,期間的年均複合增長率達 9.2%。 主要受到 Generative AI 對大量算力需求的推動,特別是在模型訓練、模擬環境構建和大型數據分析等方面。

此外,醫療健康、政府國防、製造業和能源等產業對 HPC 的需求也在持續上升。 對於擁有大量電力資源和基礎設施的礦業公司而言,這樣的高成長性市場是最適合它們去做轉型的地方。

4.轉型路徑的差異化風險

但轉型不是口號,市場也並非對所有 HPC 敘事買單。從 CoreWeave 之後至今,尚無第二筆規模可觀的合約出現,反映出這條路線仍處於早期摸索階段。大概有幾點原因:

- 多數 AI 業者對與「礦工」合作仍存顧慮,擔心其資產與現金流波動過大

- 若無法簽下穩定客戶,礦工很難獲得銀行端的融資承諾

- 一些資源有限的礦工則可能淪為只能「出租電力與機架空間」的 sub-vendor,無法實現真正的估值重估

這裡的關鍵分水嶺在於:這些挖礦公司是否能完成商業模式從「算力擁有者」到「算力營運者」的跳躍。前者只是轉租,後者才有品牌、議價與合約黏著力。

三、礦工敘事的分岔點

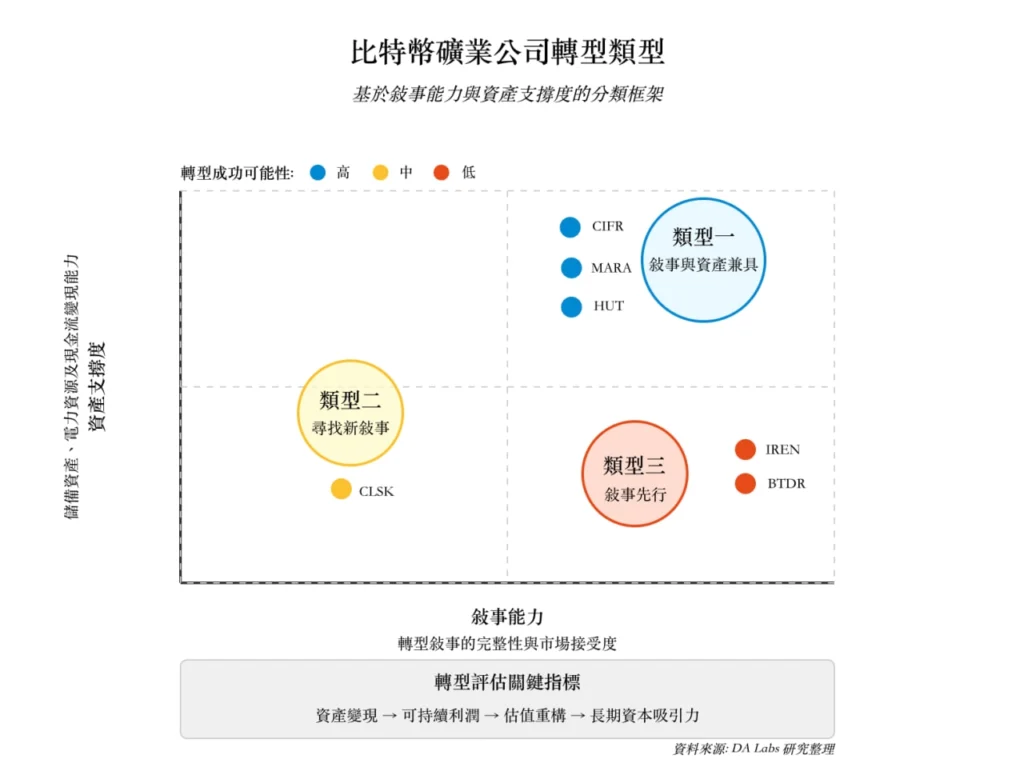

從目前幾家主流礦業公司的戰略與資產結構觀察,筆者在此粗略對其劃分為三種類型:

類型一:敘事與資產兼具的轉型領導

代表公司:Marathon(MARA)、Hut 8(HUT)、Cipher(CIFR)

- MARA 是市值最大礦工,擁有大量比特幣儲備與靈活的資本操作能力(如前述提及的 20 億美元可轉債換幣行動)。

- CIFR 與 Hut 8 擁有極高的電力資源,並積極投資自有設施與開發 HPC 業務,具有進軍 HPC 的「先天硬體條件」。

- 這三著共通點是:「有故事、也有資源」。不論是儲備(對沖下行風險)還是電力(進軍新業務)都有戰略空間。

類型一的公司更有機會走出對比特幣的依賴,並建立一套新的、較具防禦性的估值敘事。

類型二:正在尋找新敘事的玩家

代表公司:CleanSpark(CLSK)

- CleanSpark 強調運營效率、財報穩健、ESG 對齊,但其敘事仍多圍繞「低成本挖礦」,尚未建立明確轉型主張。

類型二的公司擁有部分轉型條件,但尚未完成故事拼圖,可能會因市場氣氛波動獲得炒作機會,但難以持久吸引長線資金。

類型三:敘事先行但資產支撐力不足的玩家

代表公司:Bitdeer(BTDR)、Iris Energy(IREN)

- Bitdeer 擁有 ASIC 自研能力(Sealminer),也有轉型意圖(加拿大買地、發展資料中心),但尚未看到任何大型合約或可觀收入。

- Iris 近年來多以 ESG、綠電為亮點主打,雖然電容量也有不錯的表現,可惜在電力成本、算力效率上並不具優勢。

若 HPC 合約遲遲未落地、或資本市場耐心不足,這類敘事極可能淪為「估值陷阱」。所以這些敘事轉型的核心關鍵不在於「說了什麼」,而在於「簽下了什麼」

敘事的現金化,才是真正的轉型證明。若無合約、無現金流支撐,那再大的電力容量也只是閒置資產。市場會去重估的從來就不是算力本身,而是這些算力是否能變現、變利潤、變可持續性。

四、估值重構

1.NAV 分拆模型(Bitcoin NAV + Operating Enterprise Value)

把礦工的比特幣持倉價值視為 NAV,再把礦機設備、電力設施、土地等視為營運性資產(Operating Enterprise Value)估值。缺點是這種方式仍較靜態,無法反映營運效率差異,也無法評估轉型價值。

2.Power + Platform 混合資產模型

將電力容量(如 GW 級規模)視為基礎設施資產,搭配其轉型能力(是否已有 HPC 合約、是否具有客戶管道)來評估潛在現金流。這更接近資料中心公司(如 Equinix, Digital Realty)的估值方法。

至於對像 Marathon 這類發行可轉債買幣的公司,則可以建立類似 TMT (科技、媒體、電信)股的敘事槓桿評估:

- 資本市場是否願意為其「戰略操作」付溢價?

- 敘事的轉化能力(Story-to-Value Realization)是否有先例?

如果公司能有效地把敘事變成合約、再變成穩定現金流,那它的估值應該更貼近「平台類企業」而非單純礦場營運商。對於礦工的估值重構,投資人不該再問「幣價漲了,哪家礦工會跟著漲?」,而應該問:「哪家公司能夠最有效的變現新敘事?」

- 如果能簽下 HPC 長約:估值可以轉向 Infra Base(像資料中心 REIT)

- 如果能分拆算力賦能 AI:可以轉向 Service Platform(像雲端平台股)

- 如果只是比特幣倉位大:那它可能只是 Discounted Bitcoin ETF 的代理

結論:尚未兌現的未來

當越來越多礦工投入 HPC、發債買幣、出租算力,甚至探索 AI 運算供應鏈,比特幣礦業其實早已不是單純的「區塊生產者」生意。與其說他們在轉型,不如說正在尋找一個新的角度,讓資本市場重新相信:這些公司還值得更高的想像空間。

目前大多數礦工仍以風險資產貼現邏輯來估值——波動大、利潤不可預測、估值要打折。但如果它們擁有的資產(如電力、機架空間、儲備比特幣)開始被視為某種「新型資本容器」,那麼市場對它們的評價方式也將發生改變。

舉例來說,除了本文前述不斷提及的長期 AI 或 HPC 合約、分拆出運算服務平台、成為資料中心 REIT 模型的一部分。更進一步的可能,是成為去中心化基礎建設(DePIN)的一環,將運算與電力輸出當作鏈上協議的一種。

要做到這些,不只是靠高效礦機和便宜電價,而是要有顛覆式的角色認知轉換。下一個值得關注的挖礦公司,不一定是產最多比特幣的那一個,而是那個讓市場相信它未來能賺更多非比特幣收入的公司。

延伸閱讀:《Depin 真的失敗了嗎?》

本報告僅供資訊分享之用,內容不構成任何形式的投資建議或決策依據。文中所引用的數據、分析與觀點均基於作者的研究與公開來源,可能存在不確定性或隨時變動的情況。讀者應根據自身情況及風險承受能力,審慎進行投資判斷。如需進一步指導,建議尋求專業顧問意見。

學習討論群組

親愛的讀者,你可能在思考:「這些深入的分析方法和珍貴的資料分享,我要到哪裡去學習和看到?」 不必再四處尋找!除了 DA Labs 網站優質的內容外,我們建立了完整的社群生態系統,邀請想學習金融科技、區塊鏈/加密貨幣的朋友一同加入:

- LINE 官方帳號 https://urli.ai/line/q-2Q3R?muid=bot-jpq9c#

- DA 各公開頻道 https://t.me/addlist/3qrlxEnu7slkYWY9

在 DA 交易者聯盟的各個社群平台中,有來自不同領域的專業講師和交易者,每日不停歇地討論市場資訊。動動你的手指,跟著我們踏上精彩的投資學習之旅吧!

DA Labs —— Bridge the Fintech Gaps