目錄

Boop.fun 平台介紹

Boop.fun 是在 2025 年 5 月推出的 Solana 迷因幣發射平台,創新之處在於 Boop.fun 將自家平台幣 $Boop 作為瓜分平台收入的獎勵手段,使得用戶即使不專精於一級市場,仍可以藉由質押$Boop 投資迷因幣板塊。

創辦人背景

Boop.fun 創辦人為 NFT 領域知名人士-Dingaling,他在 NFT 熱潮時曾持有超過百張 BAYC NFT,可見其投資眼光之精銳。據 Dingaling 推特所述,在創辦 Boop.fun 前他還曾擔任過幣安交易所的首席風險官(CRO)及共同創辦 PancakeSwap,表明其曾任職於頂尖平台並看好迷因幣的後續發展。

Boop.fun 平台理念

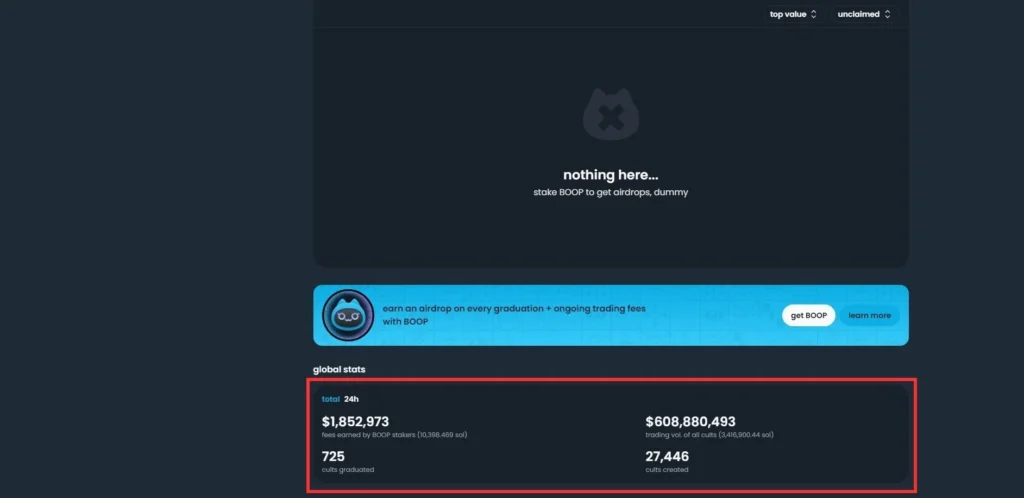

Boop.fun 期望將迷因幣過往的 pvp 模式改善為創作者、持有者及質押者共贏的市場,並藉由早期大規模的空投活動搭配發幣的提領機制,達到鼓勵用戶質押、減少早期拋壓的效果,就目前 Boop.fun 經營狀況而言,質押者上線十多天共可瓜分 180 萬美元,相當具有吸引力。

Boop.fun 獎勵機制

Boop.fun 獎勵機制圍繞其平台幣$Boop 進行,共分成每日獎勵分配和質押收益兩方面展開,以下將進行獎勵機制的詳細解析:

每日獎勵分配:交易迷因幣同時賺取$Boop

Boop.fun 針對每天成功發射的迷因幣分配 100 萬枚$Boop 作為交易獎勵,且無論是代幣創造者亦或是代幣持有者皆可瓜分該獎池,這使得交易者們不僅賺到價差,更可以獲得$Boop 參與平台發展,筆者將在後續段落介紹該如何低風險參與瓜分$Boop。

質押收益:長期收入

用戶僅需質押超過 100 枚$Boop,即可享有以下兩種福利:

- 瓜分已成功發射代幣 5% 供應量。

- 瓜分已成功發射代幣 60% 交易手續費。

質押獎勵試算

看似不起眼的質押獎勵,實際上在該平台出現大金狗時將有可能帶來巨大獲利。以 2024 年的熱門迷因幣$Pnut 為例,該代幣上市後市值曾高達 20 億美元,若依照 Boop.fun 的分配機制,質押者們共可瓜分 1 億美元(20 億*5%)等值代幣,若單一質押者佔據總質押比例的 0.01% 即可獲得一萬美元的質押獎勵,以上試算還未將代幣的交易費用計算在內。

發射代幣標準

在 Boop.fun 平台上發行的代幣起初並不會直接上架到 Raydium 這類的去中心化交易所,取而代之的是先供平台上的用戶交易(俗稱內盤),待新發行的代幣總體市值達到約 400 Sol 時,Boop.fun 才會將該代幣部署至 Rayduim 並添加流動性池,$Boop 質押者也需等到代幣發射後才可以瓜分該代幣收入。

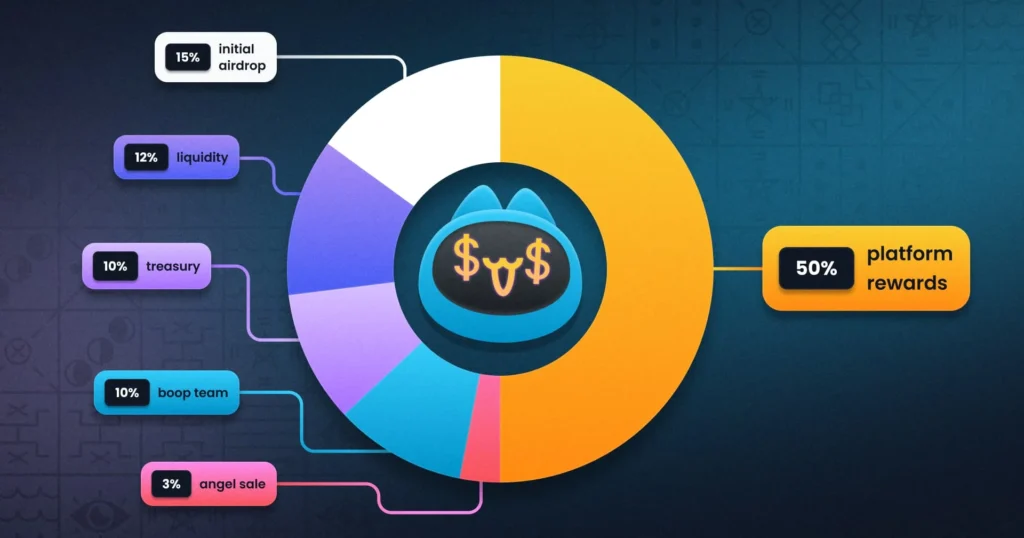

$BOOP 代幣經濟學及空投規則更新

$Boop 代幣總量為十億枚,代幣分配如下:

- 50% 用於平台獎勵:用於上述的每日獎勵分配,未來可能推出更多激勵活動。

- 15% 用於早期空投:平台上線時空投給 Solana 迷因幣活躍錢包、X 活躍者等。

- 12% 作為代幣流動性:提供流動性以防代幣流動性不足。

- 10% 儲備作為國庫:替未來開發更多功能做準備。

- 10% 分配給團隊:激勵開發團隊,具有鎖倉期限。

- 3% 分發給天使輪:早期預售代幣,同樣具有鎖倉期限。

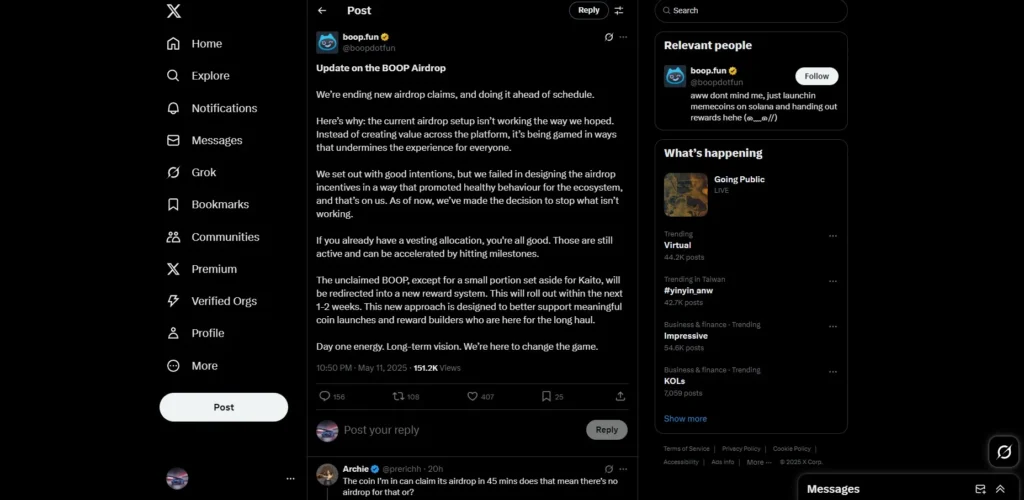

空投規則更新

Boop.fun 官方推文中表示,目前暫時停止前一輪的代幣空投活動,在這期間未領取的空投代幣將會重新計入空投獎勵中並以全新的規則、模式發放,若你是經常活躍於 Solana 區塊鏈上且頻繁交易迷因幣的用戶,或許可以等待官方公告後查詢空投資格。

發射平台比較:Boop.fun 與 Pump.fun

在 Solana 區塊鏈的迷因幣熱潮中,Pump.fun 無疑是迷因幣的標誌性發射平台,在當時的市場中也賺取大量手續費作為官方收入,不過隨後迷因幣熱潮褪去加上許多創新型的發射平台逐漸崛起,使得 Pump.fun 交易量大幅下降,究竟 Boop.fun 有沒有辦法對 Pump.fun 造成衝擊?或許可以從下列表格中得出差異。

| Boop.fun | Pump.fun | |

| 設計理念 | 透過平台幣$Boop 打造長期收入 | 專注於 PVP 競爭,考驗資訊、判斷 |

| 獎勵機制 | 每日分配 100 萬枚$Boop 代幣質押者瓜分平台收入 | 代幣成功發射創建者獲 0.5 Sol 獎勵收入全歸 Pump.fun 平台所有 |

| 發射平台 | Solana DEX-Raydium | Pump.fun 自家平台-PumpSwap |

| 平台優勢 | 大規模空投活動引起關注度允許用戶投資平台達成共贏 | 方便串接許多 Bot指標性迷因幣發射平台 |

| 平台劣勢 | 僅能交易自家發布迷因幣較少 Bot 支援串接 | 無長期激勵活動新創平台興起導致競爭加劇 |

由於 Boop.fun 及 Bump.fun 平台皆是使用 Solana 區塊鏈且在交易費用(1%)、發射標準(約 7 萬美元)及代幣創建費用(近乎無成本)上差異不大,因此上述表格沒有比較相關內容。

SocialFi 競爭:Boop.fun 與 Believe

Believe 的前身 Clout 是 Solana 生態的 SocialFi 項目,隨著四月份的品牌升級,Believe 將社交媒體與發幣結合,形成「推文即發幣」的形式,用戶僅需在 X 平台上輸入 @Launchcoin $代幣符號+代幣名稱,Believe 就會立即創建代幣。Boop.fun 與 Believe 皆利用 X 平台進行宣傳但仍存在多處不同,筆者將兩平台間的差異整理在下列表格。

| Boop.fun | Believe | |

| 發幣形式 | Boop.fun 官網 | X 平台推文 |

| 核心機制 | 市值達 400 Sol 發射KOL 創建代幣解鎖空投 | 市值達 100,000 美元發射任何人皆可透過 X 平台輕易發幣 |

| 收益模式 | 創建者收入較少(10%)其餘利潤皆由質押者瓜分 | 創建者收入較高(50%)其餘利潤由平台賺取 |

| 社群推廣 | KaitoAI 篩選影響者並予以空投獎勵 | 人人皆可發幣,仰賴病毒式傳播 |

| 潛在風險 | $Boop 價格回落幅度大平台交易量不穩定 | 低門檻發幣,容易歸零交易者需支付 2% 手續費 |

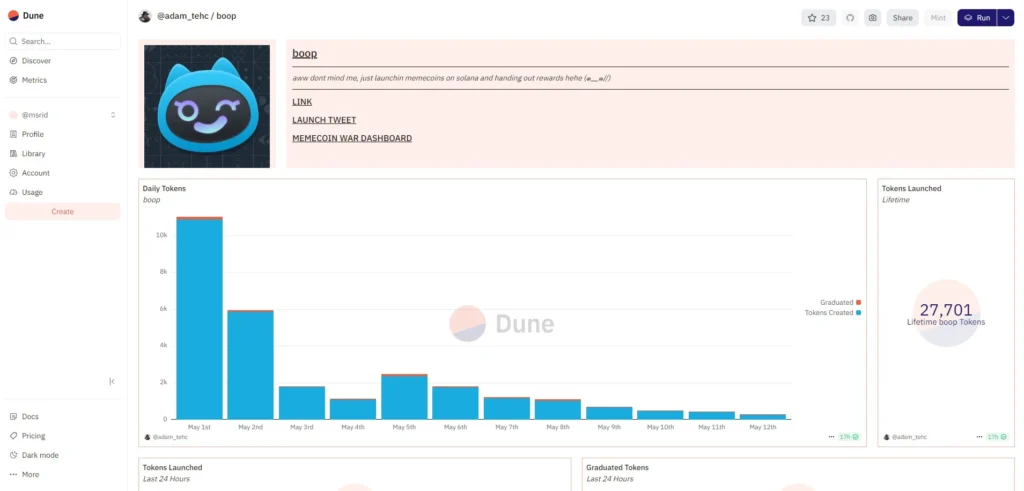

Boop.fun 近期表現

由下圖可以看出 Boop.fun 創建代幣數量日益下降,不過筆者推測這與平台上線時的空投發放規則有關,Boop.fun 鼓勵社群有影響力的 KOL 發行個人代幣,這也導致了平台上線之初許多代幣誕生的假象。

雖然創建代幣數驟減,但細算後會發現迷因幣成功發射的機率是增長的,筆者挑選平台上線的前三天及撰文當下的近三天對比,數據如下:

| 日期 | 當日創建代幣數量 | 當日成功發射數量 | 成功發射機率 |

| 5 月 1 日 | 10,877 | 154 | 1.42% |

| 5 月 2 日 | 5869 | 84 | 1.43% |

| 5 月 3 日 | 1779 | 42 | 2.36% |

| 5 月 10 日 | 472 | 27 | 5.72% |

| 5 月 11 日 | 409 | 26 | 6.36% |

| 5 月 12 日 | 263 | 25 | 9.51% |

低風險參與 Boop.fun 方法

對於不擅長在一級市場交易的投資人而言,仍有低風險的參與方法能夠參與,最終同樣以$Boop 作為收益並瓜分平台收益。

埋伏$Boop Airdrop

在 Leaderboard 榜單中會顯示$Boop Airdrop 的數量,待倒數結束後將根據持有比例進行瓜分,不過顯示數量中的一半是創建代幣者獨得,因此計算空投公式為:顯示數量*0.5/持幣比例。詳細教學如下:

- 盡量挑選低市值、高空投幣種,下列以$Chimp 為例。

- 計算份額,$Chimp 市值目前為 6,400,大約花費 65 USDT 即可持有 1% 代幣。

- 計算 Airdrop 回報,$Chimp 總空投數量為 100,000,套用公式得知持有 1% 代幣可獲得 500 枚$Boop,撰文當下價值約 60 USDT。

- 等待瓜分$Boop Airdrop 獎勵,若擔心期間幣價下跌可進行對沖避險。

- 待空投發放完畢後可將代幣售出,只要當初購買的$Chimp 價值高於 5 USDT 即可回本。

挑選低市值代幣的原因在於價格往下空間較小,即使代幣價格回落,損失仍在可控範圍內,反之若代幣上漲,也可選擇提前將其售出,獲利了結。

直接購買$Boop 並對沖

看好 Boop.fun 平台潛力卻又不想承受$Boop 幣價波動的投資者可以選擇購買$Boop 後進行 1:1 的合約做空對沖,這樣即可一邊賺取平台分潤,一邊保護住手中$Boop 的成本價,目前 MEXC 交易所有上架$Boop 合約交易對,投資者可以利用該交易所進行對沖。

結語

儘管$Boop 價格回落幅度較大,不過從 Boop.fun 平台的盈利表現及積極優化空投機制的態度來看,筆者認為可以邊關注後續發展,邊善用低風險參與方法獲利,使得$Boop 數量日益增多。當未來迷因幣熱潮再次席捲 Solana 時,Boop.fun 的共享收益模式將有望使質押者在浪潮中脫穎而出!

學習討論群組

親愛的讀者,你可能在思考:「這些深入的分析方法和珍貴的資料分享,我要到哪裡去學習和看到?」 不必再四處尋找!除了 DA Labs 網站優質的內容外,我們建立了完整的社群生態系統,邀請想學習金融科技、區塊鏈/加密貨幣的朋友一同加入:

- LINE 官方帳號 https://urli.ai/line/q-2Q3R?muid=bot-jpq9c#

- DA 各公開頻道 https://t.me/addlist/3qrlxEnu7slkYWY9

在 DA 交易者聯盟的各個社群平台中,有來自不同領域的專業講師和交易者,每日不停歇地討論市場資訊。動動你的手指,跟著我們踏上精彩的投資學習之旅吧!

DA Labs —— Bridge the Fintech Gaps

MEXC 抹茶交易所傳送門

MEXC 抹茶交易所傳送門